FXを始めようと思ったときに、まず壁になるのが「専門用語の多さ」です。

チャートやニュースを見ても、意味がわからなければ正しい判断ができません。

そこで今回は、FX初心者が最初に覚えておきたい基本的な用語を10個に絞って解説します。

通貨ペア

通貨ペアとは、実際の取引で売買する通貨の組み合わせのことです。

例えば、「米ドル/円」や「ユーロ/円」のように、売買する通貨の組み合わせを区切って並べて表します。

米ドル/円を買うといった場合は、米ドルを買って円を売る

米ドル/円を売るといった場合は、米ドルを売って円を買う

通貨の特徴

FX取引で対象としている通貨には、米ドル、ユーロ、ポンド、円などの先進国の通貨や、トルコリラや南アフリカランドといった新興国の通貨があります。

また、取引流通量が多い米ドル、ユーロ、ポンド、円などはメジャー通貨と呼ばれ、それに対し取引流通量が少ないトルコリラや南アフリカランドなどはマイナー通貨と呼ばれています。

店頭FX取引においても、メジャー通貨の取引量が多いという特徴があります。

それぞれの通貨や通貨ペアには特徴があるので、その特徴を知ったうえで取引を行うことが大切です。

スプレッド

FXでは、同じ通貨ペアでも買う時の価格と、売る時の価格が違います。この価格の差を「スプレッド」と言います。

外貨を取引する際には、買う時と売る時の価格が別々に設定されています。

たとえば海外旅行に行くために両替をして、帰国時にあまった外貨を日本円に戻す場合なども、同じように買値と売値が違います。

この価格の差のことをスプレッドと言います。

FXでも売買のたびにスプレッドによる差額が生じます。

そのため、スプレッドはFXをする際の「実質的なコスト」となっています。スプレッドを表現する場合、売値(Bid)と買値(Ask)の価格差が小さいことを「狭い」、価格差が大きいことを「広い」という言い方をします。

スプレッドが狭い通貨ペアのほうが有利に取引できるでFXを行うときには活用していきましょう!

スワップポイント

スワップポイントとは「金利差調整分」とも呼ばれ、金利の高い通貨と金利の低い通貨の間で生じる金利差を指します。

2国間の通貨を売買するFX取引において、高金利の国の通貨を買って低金利の国の通貨を売った場合に、その金利差分をスワップとして受け取ることができます。

たとえば、米ドルの金利を5%、日本円の金利を1%とした場合、4%(5%-1%)の金利差が生じます。そこで米ドルを買って円を売る取引を行えば、4%分のスワップポイントを受け取ることができます。

| 高金利通貨 | 低金利通貨 | 金利差 |

|---|---|---|

| 米ドル(5%) | 日本円(1%) | 4% |

このように通貨ペアの金利差が大きければ、その分スワップポイントも大きくなるため、スワップポイントを重視する際は、通貨ペアごとの金利差に注目するようにしましょう。

ここまで説明した通り、高金利通貨を買い建てる場合にはスワップポイントを受け取ることができますが、売り建てる場合には逆にスワップポイントを支払わなければいけないため注意しましょう。

レバレッジ

バレッジとは、FX会社に預けた資金(証拠金)を担保とし、預けた資金以上の金額で取引できる仕組みのことです。

レバレッジ(leverage)は直訳すると「てこの作用」で、小さな力で大きなものを動かすことを意味します。

この意味から「小さな金額で大きな金額の取引をできる」仕組みのことをレバレッジと呼びます。

例えば、外貨預金では、10万円を資金とする場合は10万円分の投資しか行えません。

しかし、FX取引でレバレッジを活用すると、10万円の資金があれば以下のような金額の取引を行えます。

10万円の資金(証拠金)で取引できる金額の一例

| 倍率 | 取引できる金額 |

|---|---|

| レバレッジ3倍 | 10万円×3倍=30万円 |

| レバレッジ10倍 | 10万円×10倍=100万円 |

| レバレッジ25倍 | 10万円×25倍=250万円 |

このようにレバレッジを使って取引することを、一般的に「レバレッジをかける」「レバレッジを効かせる」と表現します。

最大レバレッジ

最大レバレッジとは、金融庁の定めるレバレッジ倍率の上限のことです。個人の場合は通貨ペアの種類を問わず「25倍」と定められています(取引金額に対して4%以上の証拠金を差し入れ、維持する必要がある。これを倍率に換算すると25倍以下となる)。

レバレッジについてはこちらの記事をご覧ください!

FXにおけるレバレッジとは?実際に何倍で取引したほうがいいのかを徹底分析してみた – ちょいトレFX

ロット

ロットとは「単位やまとまり」を意味し、FXでは取引する通貨量の単位を指します。

実際のトレードでは、ロット数ごとに外貨を購入したり売却したりします。1ロットが最低取引単位とされている場合には、それを下回る注文はできません。

1ロット当たりの通貨量はFX会社によって異なりますが、1ロット=1,000 通貨あるいは1ロット=1万通貨と定められていることが一般的です。1ロット=1,000通貨とされている場合、ドル/円の1ロットは1,000ドルを意味します。

証拠金

FX取引を始めるとき、FX口座に担保となる資金を預け入れる必要があり、その資金を証拠金と呼びます。

必要証拠金とは、取引をする際に必要な1通貨あたりの証拠金のことで、取引必要証拠金は、取引する際に最低限必要な金額(担保金)を指します。

必要証拠金と取引必要証拠金の計算方法は以下のとおりです。

通貨ペアが対円の場合

SBI FXトレードでは、通貨ペアが対円の場合の必要証拠金を、当社の前営業日終了時点の仲値レートと米ドルの仲値レートを用いて算出します。

たとえば、米ドル/円の仲値レートが「150.00」の取引では、以下のような計算式で必要証拠金を求められます。

150.00(米ドル/円仲値レート)÷ 25(レバレッジ) = 6円(必要証拠金)

6円(必要証拠金)× 10,000(取引数量)= 60,000円(取引必要証拠金)

通貨ペアが対円以外の場合

SBI FXトレードでストレート通貨を用いた取引をする際、前営業日終了時点の仲値レート、米ドルの仲値レート、ストレート通貨の為替レートで必要証拠金を算出します。

たとえば、前営業日取引終了時の米ドルの仲値レートが「150.00」で、前営業日取引終了時ユーロ/米ドルのレートが「1.100」のとき、取引の必要証拠金は以下のように算出可能です。

1.100(ユーロ/米ドル)×150.00(米ドル/円)÷ 25(レバレッジ)=6.6円(必要証拠金)

6.6円(必要証拠金)×10,000(取引数量)=66,000円(取引必要証拠金)

両建ての場合の取引必要証拠金

両建ての場合、「買い」と「売り」のいずれか一方の取引数量が多いポジションのみ、取引必要証拠金がかかります。

「買い」「売り」が同数量の場合は、取引金額の多いポジションに、取引必要証拠金がかかります。

ただし、新規の指値・逆指値の未約定注文については、それぞれ新規注文に対する注文中証拠金が必要です。

両建ては、買値と売値の差や、支払いのスワップポイントと受け取りのスワップポイントの差をお客さまが負担されるデメリットがあります。

ロスカット

ロスカットとは、設定された証拠金維持率を下回った場合に保持する全てのポジションを強制的に決済するルールのことです。

損失が拡大しないように設けられたルールであり、SBI FXトレードでは原則20秒ごとのロスカット判定により、FX口座の証拠金維持率が50%を下回った場合にロスカットが発動します。

新規注文可能額分を全て使って、ポジションを建ててしまうと予想と反対方向に為替相場が動いたときに、早期ロスカットになるリスクが生じます。

為替レートが激しく変動した場合、本来執行されるレートがロスカットの水準から大きく離れる可能性もあります。

その際、証拠金以上の損失が発生するケースもありますので、証拠金に余裕のある取引を行いましょう。

強制ロスカット

FXにおける強制ロスカットとは、証拠金維持率が一定の基準値を下回ったときに、保有している建玉(ポジション)を強制的に決済し、損失の拡大を防ぐ機能のことです。

元本を大きく超えるような損失から投資家を守ることを目的としています。

ロスカットについてはこちらの記事をご覧ください!

ロスカットの基準ってどのくらい?初心者でもわかる仕組みと注意点ロスカットの基準ってどのくらい? – ちょいトレFX

ロング・ショート

ロングポジション

ロングポジションとは、将来的な為替レートの上昇を期待して通貨ペアを購入し、その建玉を保有することを指します。例えば、米ドル/円でロングポジションを持つ場合、米ドルを買い円を売ることになります。その後米ドルの価値が上がれば利益が発生し、下がれば損失が生じます。

ショートポジション

これに対してショートポジションは、通貨ペアの価格下落を見込んで売り建てた建玉のことを指します。つまり、米ドル/円でショートすれば、米ドルを売り円を買うことになります。その後米ドル安・円高になれば利益が、米ドル高・円安であれば損失が発生することになります。

ロングは「安値で買って高値で売る」のに対し、ショートは「高値で売って安値で買い戻す」取引スタイルと言えます。

取引する通貨ペアの価格が上昇すると予想した場合に「ロング(買い)」のポジションを取り、反対に価格が下落すると見込んだ場合に「ショート(売り)」のポジションを構築します。

チャート

FXチャートは、過去の為替の値動きをグラフにしたものです。

一般的なFXチャートは、縦軸が価格、横軸が時間となっています。

FXチャートは主に、以下3つの種類があります。

チャートでわかること

FXチャートから読み取れることについて、主なものをご紹介します。

FXチャートから読み取れる主なもの

・相場の方向性

相場のトレンドは主に3種類あり、FXチャートに引く補助線(トレンドライン)から現在の相場のトレンドを把握できます。

【トレンドライン】

・下値支持線(サポートライン)

FXチャートの安値と安値を結んだ線のことになります。

・上値抵抗線(レジスタンスライン)

FXチャートの高値と高値を結んだ線のことになります。

3つの相場トレンド

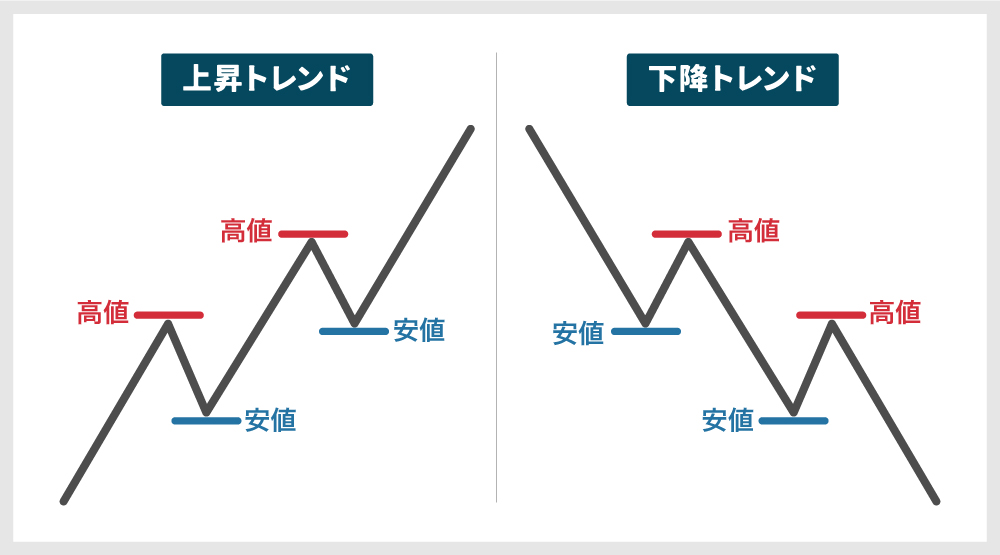

・上昇トレンド

下値支持線(上値抵抗線)が右肩上がり(上昇傾向)となる傾向があります。一般的に、価格が下落した場合でも、その前に下落した時の安値を割らずに高値を更新しながら推移している間は、価格の上昇は継続すると考えられます。

・下降トレンド

上昇トレンドとは逆に、上値抵抗線(下値支持線)が右肩下がり(下降傾向)となる傾向があります。一般的に、価格が上昇した場合でも、その前に上昇した時の高値を超えずに安値を更新しながら推移している間は、価格の下落は継続すると考えられます。

・横ばい(レンジ相場)

一般的に、価格が上値抵抗線と下値支持線の間を上下に往復している間は、価格がその値幅内で推移する状態が継続すると考えられます。

FXのチャートを理解することで過去の為替の値動きを知れます。また、今後の相場のトレンドや為替の値動きを予測する上で、単一のテクニカル指標ではなく、複数のテクニカル指標を併用すると効果的です。チャートを正しく理解してFX取引をしましょう。

トレンド

次に、チャートの説明に出てきたトレンドについて解説していきます。

FXにおけるトレンドは単に為替レートが一定期間にわたって特定の方向に移動する傾向のことを指します。つまり、トレンドは市場全体の流れを表しています。

トレンドには、長期、短期、上昇、下降、持ち合いがあります。相場が上がっている場合、上昇トレンド、下がっている場合下降トレンド、明確な方向性を示していない場合、持ち合いトレンドと呼ばれます。

トレンドの分析には、ロウソク足を使ったりテクニカル分析を使うことで見極めることができます。

まとめ

FXの専門用語は一度覚えてしまえば難しいものではなく、トレードを理解する大きな助けになります。

今回紹介した用語を押さえておくことで、相場の流れや取引の仕組みをよりスムーズに理解できるでしょう。

まずは基礎用語を身につけ、自信を持って実際の取引や学習に進めるようにしてください。